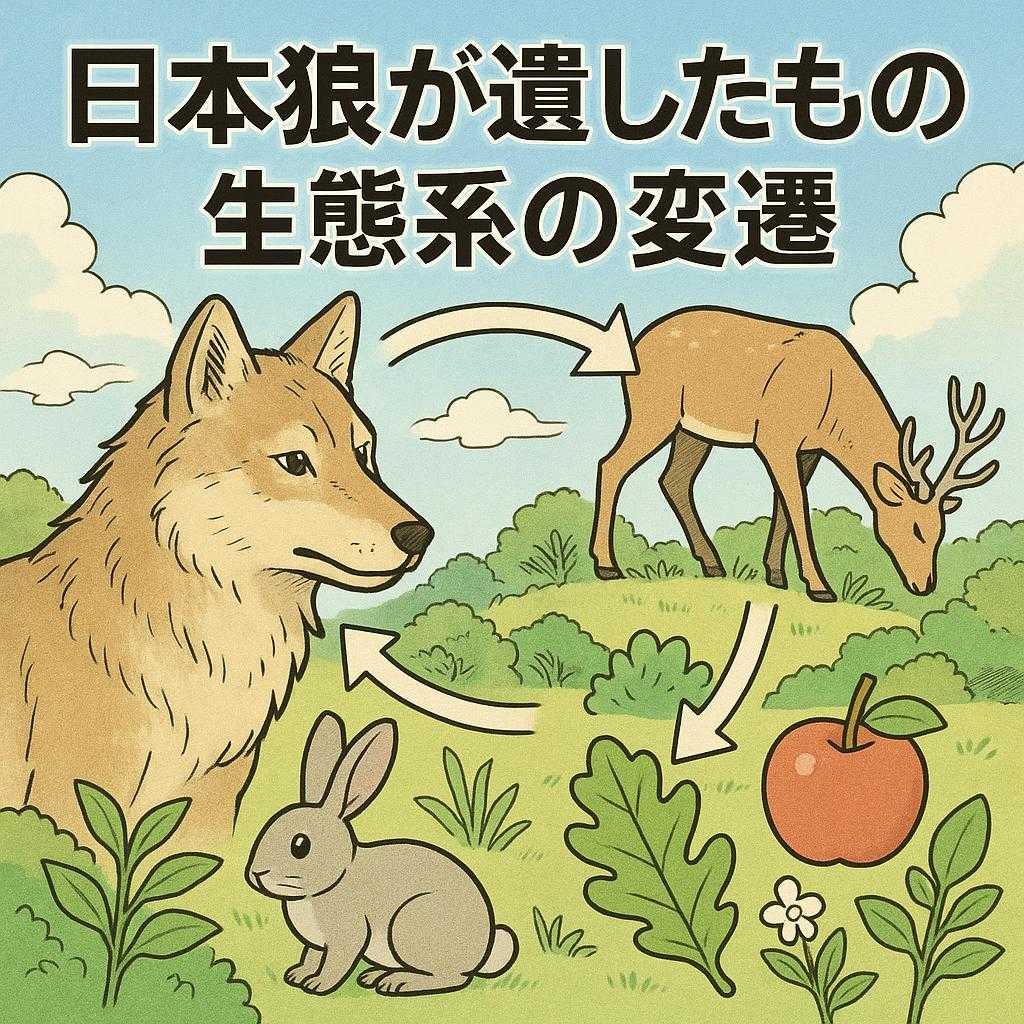

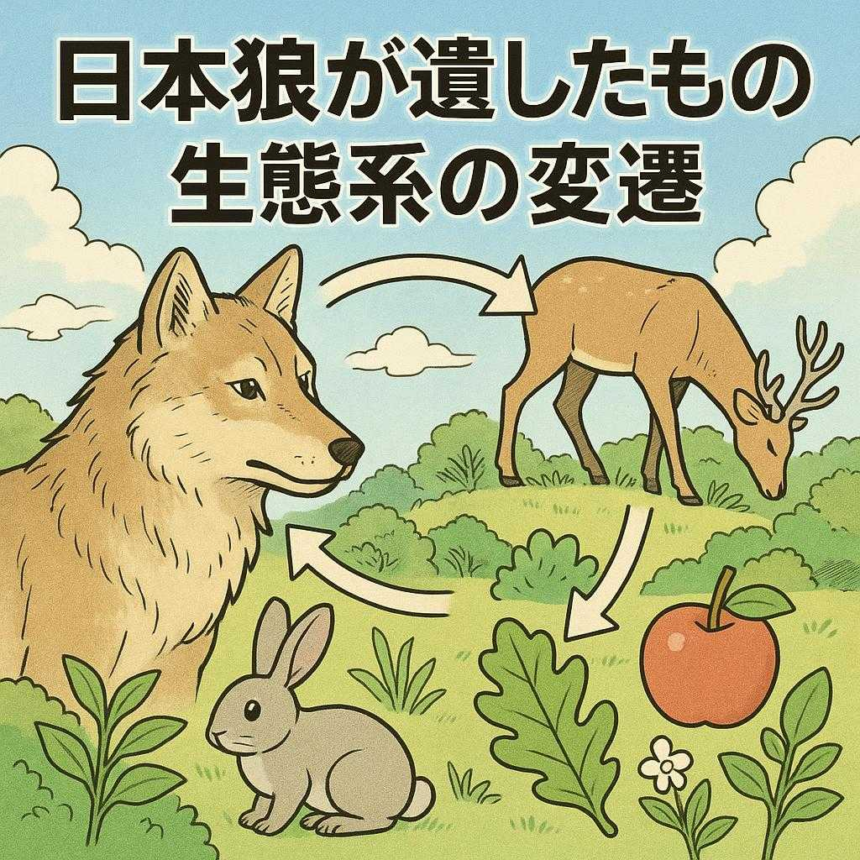

日本狼が遺したものと生態系の変遷

日本狼(ニホンオオカミ)は、かつて日本列島に生息していたハイイロオオカミの亜種であり、1905年に絶滅が記録されました。彼らの消滅は、生態系に多大な影響を及ぼしました。日本狼の存在は、自然界のバランスを保つ重要な役割を果たしていました。彼らがいなくなったことで、シカやイノシシなどの草食動物が増加し、森林や農作物への被害が拡大しています。このような生態系の変遷は、日本狼が遺したものとして私たちに多くの教訓を与えています。

絶滅の原因とその影響についても考察する必要があります。日本狼は、人間による狩猟や開発によって生息地を失い、個体数を減少させました。その結果、生態系全体に大きな変化が生じました。特に、捕食者としての役割が消えたことは、生物多様性にも深刻な影響を与えています。

このように、日本狼の絶滅は単なる動物種の消失ではなく、生態系全体への影響を伴う重大な出来事でした。これからも私たちは、この歴史から学び、自然との共存を考える必要があります。日本狼が遺したものは、今後の環境保護活動にも重要な示唆を与えてくれるでしょう。

日本狼の絶滅とその影響

日本狼はかつて日本列島全域に生息していましたが、明治時代末期に絶滅しました。この絶滅がもたらした影響は、生態系に大きな変化をもたらしました。特に、捕食者としての役割を失ったことにより、シカやイノシシなどの草食動物の個体数が急増しました。これにより森林の植生が大きく変わり、結果として他の動植物にも影響を及ぼしています。

捕食者としての役割

日本狼は主にシカやイノシシなどを捕食しており、その個体数を抑制する重要な役割を担っていました。しかし、日本狼が絶滅したことにより、これらの動物たちの個体数は急増し、森林や農地への被害が深刻化しています。特にシカによる若木や草本類の過剰摂取は、森林再生を妨げる要因となっています。

生態系への具体的な影響

日本狼の不在によって引き起こされた生態系への影響は多岐にわたります。まず第一に挙げられるのが植生への影響です。シカやイノシシによる過剰摂食は植物群落構造を変化させ、多様性を損なう結果となっています。また、これら草食動物が増加することで、それを餌とする他の捕食者も増加し、生態系全体に波及効果が見られます。

農業への影響

野生動物による農作物被害も深刻です。特にイノシシは田畑を荒らし、多くの農家が頭を悩ませています。このため、一部地域では駆除活動や防護柵設置など対策が講じられています。しかしながら、日本狼という自然な抑制力が失われたことによる問題解決には至っていません。

再導入計画とその課題

一部では、日本狼または類似種であるユーラシアオオカミの再導入計画も議論されています。このような取り組みは、生態系バランス回復への期待があります。しかしながら、人間社会との共存問題など課題も多く、慎重な議論と準備が必要です。

再導入のメリット

再導入されれば、日本狼は自然界で再び捕食者として機能し始めます。これにより、過剰な草食動物の個体数調整や植生回復が期待されます。また、生態系全体の多様性向上にも寄与するでしょう。

共存への課題

一方で、人間社会との共存という課題があります。オオカミによる家畜被害など懸念事項も多いため、地域住民との合意形成や適切な管理策が不可欠です。また、生息環境整備やモニタリング体制構築も求められます。

まとめ: 日本狼から学ぶこと

日本狼という存在は単なる野生動物ではなく、生態系全体における重要な一部でした。その絶滅から学ぶべきことは多くあり、現在進行中の環境問題解決にもつながります。我々人間社会もまた、この自然界の一部であることを忘れず、生物多様性保全へ向けた取り組みを進めていく必要があります。未来へ向けて持続可能な社会づくりには、日本狼から得た教訓を活かすことが求められています。

ニホンオオカミの絶滅が生態系に与えた影響とは?

ニホンオオカミはかつて日本の生態系の頂点捕食者として重要な役割を果たしていました。彼らが絶滅したことで、特にシカやイノシシなどの草食動物が増加し、植生への影響が大きくなりました。これにより、森林の再生や土壌の保持が困難になり、生態系全体に悪影響を及ぼしています。

現在の生態系で見られる変化は何ですか?

ニホンオオカミの不在によって、特定の草食動物が過剰繁殖し、それに伴う植生被害が深刻化しています。国立公園などでは、草本植物が減少し、多様性が失われつつあります。このような変化は、生物多様性の低下や土壌侵食といった問題を引き起こしています。

ニホンオオカミ再導入の可能性とその影響は?

近年、ニホンオオカミを再導入することによって、自然な形で草食動物を抑制し、生態系を安定させる可能性が議論されています。再導入によって期待される効果として、植生回復や他の動植物とのバランス調整があります。しかし、その実現には慎重な計画と地域社会との協力が必要です。

再導入にはどんな課題がありますか?

まず第一に、適切な環境と十分な餌資源を確保することが必要です。また、人間との共存も大きな課題であり、安全対策や教育活動が求められます。さらに、遺伝的多様性を保つためには適切な個体群管理も重要です。

文化的視点から見たニホンオオカミとは?

ニホンオオカミは日本文化にも深く根付いています。古くから神話や伝説に登場し、人々に畏敬されてきました。このような文化的背景もあり、多くの人々は彼らへの関心を持ち続けています。この文化的価値も再導入議論において考慮されるべき要素です。

ニホンオオカミとエゾオオカミの違いは何ですか?

ニホンオオカミとエゾオオカミは異なる種であり、それぞれ本州・九州と北海道に棲息していました。形態学的にも異なり、それぞれ独自の進化過程を経ていました。この違いは遺伝的研究でも確認されています。

今後、生態系保全に向けた取り組みとは?

今後、日本では持続可能な生態系保全策として、多様なアプローチが求められます。具体的には、植生管理や捕食者復活プログラム、人間活動との調和などがあります。また、市民参加型プロジェクトによる環境教育も重要です。

市民参加型プロジェクトとはどんなものですか?

市民参加型プロジェクトでは、地元住民やボランティアが積極的に環境保全活動に関与します。例えば、生息地調査や植樹活動などを通じて、生態系保護への理解と協力を促進します。このような取り組みは地域社会全体で自然環境を守る意識向上につながります。

まとめ: 日本狼の絶滅から学ぶ教訓

日本狼の絶滅は、生態系に深刻な影響を及ぼし、草食動物の増加による植生破壊や農業被害を引き起こしました。これにより、自然界のバランスが崩れ、生物多様性が損なわれています。再導入計画は、生態系回復への期待を抱かせますが、地域社会との共存や適切な管理策が不可欠です。日本狼から得た教訓は、持続可能な環境保護活動に活かされるべきであり、人間社会もまた自然界の一部であることを認識し、共存の道を模索する必要があります。この歴史的事実から学ぶことで、未来へ向けた持続可能な社会づくりに貢献できるでしょう。

この記事へのコメントはありません。